Уголовно-правовые риски при корпоративном банкротстве растут. Как их минимизировать, какие приемы действительно работают? О рисках и их хеджировании, о сделках, которые могут привлечь пристальное внимание правоохранителей, — экспертный материал Алины Маниной, Заместителя управляющего партнера Alliance Legal CG, для издания «Федеральный Бизнес Журнал»

Уголовно-правовые риски угрожают не только явно недобросовестным элементам, которые выводят активы по серым схемам, но и представителям честного бизнеса. Например, неисполнение обязательств гражданско-правового характера может ошибочно трактоваться как преступление, в том числе по заказу конкурентов и рейдеров.

В ЗОНЕ РИСКА

Меры наказания по уголовно-банкротным статьям — за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 195,197 УК РФ) — довольно строгие: штрафы до 500 000 рублей и реальные сроки заключения до 6 лет. В зоне риска действующие и бывшие руководители, участники общества, собственники имущества, другие контролирующие лица и выгодоприобретатели. И даже те из них, кто юридически не связан с фирмой-должником, но фактически управляет или управлял бизнесом в двухлетний добанкротный период.

Примечательно, что в 2018 году российские компании реже заявляли о несостоятельности. По статистике Федресурса (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), число банкротств в России, по состоянию на 31 декабря 2018 года, сократилось за год на 3,1 % — с 13 536 до 13 117 процедур. Самый резкий спад был в III квартале 2018 года: количество корпоративных банкротств сократилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2017 года — с 3 248 до 3 054 процедур (источник данных: "Интерфакс").

Конечно, снижение на 3,1% не может говорить о каких-то устойчивых позитивных сдвигах в экономике. Однако не связано ли оно именно с рисками ответственности, ужесточением законодательства о банкротстве и резкой смены практики?

БОЛЬШЕ ДЕЛ

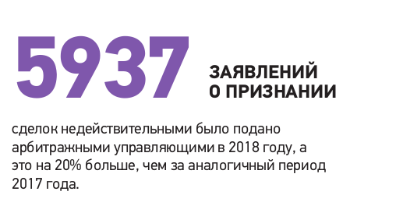

Во-первых, кредиторам стало проще оспаривать сделки должников. В январе–сентябре 2018 года арбитражными управляющими было подано 5 937 заявлений о признании сделок недействительными, а это на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Удовлетворенных заявлений — 41–43%.

Во-вторых, все больше руководителей и бенефициаров правоохранительные органы привлекают к субсидиарной ответственности. Число поданных заявлений о банкротстве выросло в 1,4 раза, удовлетворенных — в 2,1 раза: в 2017 году было подано 3 652 и удовлетворено 792 заявления, а в 2018 году исков было уже 5 107, из них удовлетворено 1 631. Сумма ответственности руководства выросла в 3,2 раза — до 330,3 миллиардов рублей (источник данных: "Интерфакс").

Можно предположить, что именно такая практика арбитражных судов привела к тому, что в 2018 году было возбуждено больше уголовных дел. Ведь именно благодаря готовым решениям арбитражных судов о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании убытков, оспаривании сделок, правоохранителям проще доказывать и выяснять обстоятельства преступлений в такой сложной узкоспециализированной сфере, как корпоративное банкротство.

Конечно, вероятность получить реальный приговор по одной из «банкротных» статей уголовного кодекса невелика из-за проблем доказывания. Если количество заявлений о привлечении измеряется тысячами в год, то вступивших в силу приговоров — несколько десятков. По статистике ЕФРСБ, в 2017 году число заявлений по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» составляло 1 636, в 2018 году уже 1 876. Однако доля заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства составила лишь 6,7% в 2017 году и 6,3% в 2018 году (источник). Вступивших же в законную силу приговоров по всем «банкротным» статьям менее ста в год. В среднем это 60 осужденных, из которых 80% — за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), 10% — за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), остальные «банкротные» уголовные нормы почти не применяются (источник ).

Но это не значит, что предприниматели могут не бояться уголовной ответственности при банкротстве. Ответственный руководитель обязан предпринять все возможные меры, чтобы минимизировать риски и обезопасить себя. Тем более что широкое распространение получила практика переквалификации «банкротных» преступлений на более «жесткие» статьи: о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

ОТКУДА ЖДАТЬ?

Минимизировать риски позволяет хеджирование. Этот способ управления рисками заключается в принятии мер по страхованию от возможных потерь. Сначала проводится оценка вероятности, анализируются источники уголовно-правовых рисков. Один из таких источников — государство. Это ни в коем случае не означает, что государство является для предпринимателя враждебным элементом.

Но когда род деятельности компании связан с заключением государственных контрактов, использованием бюджетных средств, она автоматически попадает в зону риска, поскольку данная сфера самая зарегулированная и контролируемая.

Еще один источник уголовно-правовых рисков — налоговые органы. Риски связаны с всеобъемлющим стремлением компаний к минимизации налогообложения, в которой, с одной стороны, нет ничего противозаконного, но, с другой стороны, схемы такой минимизации могут реализовываться с нарушением закона.

Конкуренты, банки, третьи лица в случае рейдерских захватов также являются источниками уголовно-правовых рисков. Контрагенты могут просто перестать исполнять свои обязательства, что приведет к убыткам и банкротству компании.

К источникам рисков относятся также и работники организации, имеющие доступ к конфиденциальной информации, коммерческой тайне, базам данных (увольнять таких сотрудников следует предельно аккуратно, соблюдая закон и все договоренности); партнеры, особенно в случае возникновения разногласий по финансовым и управленческим вопросам при неудобном распределении уставного

капитала — 50 на 50.

Отдельно стоит выделить арбитражных управляющих, от которых зависит, будет ли направлено заявление о неправомерном банкротстве в суд, и получат ли правоохранительные органы соответствующее сообщение. Также не стоит забывать об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, которая предусмотрена ч. 3 ст. 195 УК РФ.

ИЗ-ПОД УДАРА

После того как источники выявлены, можно переходить непосредственно к минимизации уголовно-правовых рисков.

Самый распространенный способ — это снижение рисков, связанных с совершением определенных юридически значимых действий, например, через расторжение договоров, внесение изменений в учредительные документы, добавление новых участников в общество, смену порога одобрения сделок в учредительных документах, смену полномочий директора или совета директоров, либо, наоборот, с помощью действий, прекращающих правоотношения. Например, стоит прекратить переговоры с недобросовестным контрагентом, расторгнуть предварительные договоры.

Если компания осуществляет анализ рисков самостоятельно, необходимо отслеживать изменения законодательства и судебной практики. Штатный юрист должен следить за текущей деятельностью, проверять первичную документацию. Особенно важно сохранять режим конфиденциальности, потому как информация может быть интересна правоохранительным органам или воспринята ими совсем не так, как хотелось бы.

Все сделки по отчуждению активов должны быть согласованы в установленном порядке, в частности, если это крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Финансовые операции должны отражаться в бухгалтерском учете. Если какие-то документы утрачены, их нужно оперативно восстановить.

Достичь максимальной результативности в вопросах минимизации рисков уголовно-правовой ответственности в банкротстве можно в ходе совместной работы внутренних специалистов и привлеченных экспертов. Особенно важно привлечь адвоката сразу после того, как поступил запрос от правоохранительных органов. Не нужно отдавать по их первому запросу сразу всю первичную документацию.

Прежде стоит проверить запрос на наличие обязательных реквизитов, номеров материала проверки, регистрации в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП), либо номера уголовного дела, в рамках которого истребуют документацию. Запрос должен быть законным, обоснованным, мотивированным, и эти три условия должны выполняться одновременно.

Хеджировать уголовно-правовые риски компании могут самостоятельно с помощью внутренних специалистов, штатных юристов, экономистов, экспертов различного уровня. С целью профилактики рекомендуем проводить ежегодный аудит уголовно-правовых рисков.